A República Romana: O Nascimento da Política e a Construção do Poder Cívico

Após o colapso da monarquia romana no final do século VI a.C., com a deposição de Tarquínio, o Soberbo, a cidade entrou em uma nova e decisiva etapa de sua trajetória: a transição para a República Romana. Esse momento não representou apenas uma mudança de regime, mas sim a origem de um modelo político inédito na Antiguidade — baseado na alternância de poder, na limitação das magistraturas e na valorização da cidadania ativa.

A fundação da república marca o início de uma fase de intensa experimentação institucional e organização cívica, em que a elite dirigente buscava equilibrar interesses sociais divergentes e, ao mesmo tempo, expandir a influência territorial da cidade. Foi nesse período que surgiram os primeiros mecanismos de representação popular, como os tribunos da plebe, as assembleias legislativas e o conceito de poder compartilhado entre magistrados e o Senado, que se tornaria um dos centros permanentes de autoridade política.

Mais do que um simples reordenamento interno, a República foi o motor que impulsionou a transformação de uma cidade-estado em uma potência regional. Suas instituições, conquistas jurídicas e práticas administrativas formaram a espinha dorsal do Estado romano, e estabeleceram precedentes que influenciariam profundamente o pensamento político ocidental por milênios.

Nesta segunda parte da série, vamos analisar o nascimento e a consolidação da República Romana, compreendendo suas estruturas políticas, os conflitos sociais entre patrícios e plebeus, e a expansão militar que acompanhou esse novo arranjo institucional.

O Fim da Monarquia e a Fundação da República

O fim da monarquia na antiga Roma não ocorreu de forma abrupta ou isolada — foi o resultado de um longo processo de desgaste político, insatisfação social e abusos concentrados na figura do último rei, Lúcio Tarquínio, o Soberbo (Tarquinius Superbus). Sua ascensão ao trono se deu por meio de um golpe, desrespeitando as tradições anteriores, e seu reinado foi marcado por autoritarismo, repressão das liberdades e afastamento do Senado.

Ao contrário de seus predecessores, que buscavam conciliar o poder real com as instituições aristocráticas, Tarquínio governava sem consultar o Senado e ignorava as antigas práticas de consenso que mantinham o delicado equilíbrio entre o rei e os patrícios — a elite tradicional da cidade. Além disso, acumulava riquezas e poder pessoal de maneira desmedida, afastando-se da figura de um líder justo e aproximando-se da imagem de um tirano.

Mas foi um episódio de tragédia pessoal que desencadeou a revolução: o estupro de Lucrécia, uma mulher nobre romana, pelo filho do rei, Sexto Tarquínio. Lucrécia, após relatar o abuso ao marido e ao pai, cometeu suicídio como forma de preservar sua honra e denunciar o crime. Sua morte causou profunda comoção e indignação, tornando-se o símbolo de um poder que havia ultrapassado todos os limites morais.

A revolta foi liderada por Lúcio Júnio Bruto, uma figura carismática e descendente da nobreza, que usou o clamor popular para reunir apoio entre os patrícios e parte dos plebeus. Sob seu comando, a família real foi expulsa de Roma, encerrando oficialmente o período monárquico em 509 a.C.. A cidade, então, proclamou a fundação de uma nova forma de governo: a República.

Esse episódio não apenas representou uma transição política, mas também inaugurou um novo imaginário cívico, baseado em valores como virtude pública, participação política e rejeição à tirania. A memória dos reis — especialmente de Tarquínio, o Soberbo — foi preservada nas tradições romanas como um alerta eterno sobre os perigos da concentração absoluta de poder.

A partir de então, Roma instituiu um modelo de governo com magistraturas temporárias e colegiadas, especialmente o consulado, com dois cônsules eleitos anualmente, garantindo que nenhum cidadão acumulasse poder ilimitado. A ideia de liberdade (libertas), ligada ao fim da monarquia, tornou-se um dos pilares ideológicos da República nascente.

A queda dos reis, portanto, foi mais do que um fato político: foi um ponto de virada na mentalidade coletiva dos romanos, que passariam a se ver não mais como súditos de um soberano, mas como cidadãos de uma república — responsáveis, ao lado das instituições, pela preservação da ordem, da justiça e da própria liberdade.

Leia: Historia de Roma Part l

Estrutura Política da República Romana

Com a expulsão da monarquia, o novo regime precisou estabelecer rapidamente uma estrutura política que impedisse a concentração de poder em mãos de um único indivíduo. Para isso, os romanos criaram uma forma de governo baseada em magistraturas colegiadas, temporárias e eletivas, que se tornaram a base da República Romana.

O conceito fundamental da república era o de res publica – “coisa pública” – indicando que o poder não pertencia a uma pessoa ou família, mas sim à coletividade dos cidadãos. Nesse novo sistema, diferentes órgãos e magistraturas foram desenvolvidos para equilibrar interesses sociais e garantir a governabilidade:

- Cônsules: dois magistrados eleitos anualmente, responsáveis pelo comando militar e pela administração da cidade.

- Senado: órgão consultivo formado por ex-magistrados, com grande influência nas decisões políticas e diplomáticas.

- Assembleias Populares: fóruns onde os cidadãos podiam votar leis, eleger magistrados e discutir assuntos públicos.

- Tribunos da Plebe: representantes dos plebeus com poder de veto para proteger seus interesses.

- Magistraturas Menores: cargos como questores, edís, pretores e censores, que desempenhavam funções administrativas, judiciais e fiscais.

- Ditador: nomeado em emergências, com poderes temporários para liderar decisões rápidas.

Esse complexo sistema institucional, construído sobre a desconfiança do poder absoluto, possibilitou um equilíbrio político notável e permitiu que a cidade se tornasse uma potência regional. No entanto, essa mesma estrutura enfrentaria desafios crescentes à medida que o território se expandia, os interesses divergiam e os conflitos sociais se intensificavam.

Na próxima parte, abordaremos exatamente essa tensão: o Conflito das Ordens entre patrícios e plebeus, que forçou profundas reformas e moldou a identidade da república.

O Conflito das Ordens: Patrícios e Plebeus

Apesar do fim da monarquia e da criação da República, o novo regime não nasceu equilibrado. Desde o início, o poder político estava concentrado nas mãos dos patrícios, a elite aristocrática descendente das famílias fundadoras da cidade. Em contrapartida, a maioria da população — os plebeus — era excluída das principais decisões políticas, sofria com a desigualdade jurídica e carregava o peso das obrigações militares e fiscais.

Esse desequilíbrio deu origem ao chamado Conflito das Ordens (Conflictus Ordinum), uma longa disputa social que durou aproximadamente dois séculos (entre os séculos V e III a.C.). Longe de ser uma guerra aberta, o conflito foi marcado por uma série de mobilizações, reformas institucionais e negociações políticas que transformaram profundamente a estrutura da República.

As Principais Reivindicações dos Plebeus

Os plebeus exigiam:

- Acesso às magistraturas (direito de eleger e ser eleito);

- Reformas agrárias (redistribuição de terras públicas, as ager publicus);

- Igualdade jurídica, principalmente no direito civil e nas penas aplicadas;

- Participação legislativa direta;

- Proteção contra abusos de poder dos patrícios.

Essas reivindicações não eram apenas econômicas, mas também políticas e culturais, pois os plebeus buscavam reconhecimento como cidadãos plenos.

Avanços Legislativos e Jurídicos

Ao longo do tempo, os plebeus conquistaram importantes reformas:

- Leis das Doze Tábuas (450 a.C.): primeiro corpo de leis escritas de Roma, exposto no Fórum Romano, garantindo maior transparência legal e limitando abusos da aristocracia;

- Lei Canuleia (445 a.C.): permitiu o casamento entre patrícios e plebeus;

- Lei Licínia-Sextia (367 a.C.): determinou que um dos dois cônsules poderia ser plebeu;

- Lei Hortênsia (287 a.C.): estabeleceu que as decisões do Concílio da Plebe (plebiscita) teriam força de lei para toda a população, inclusive patrícios.

Essas conquistas formalizaram a igualdade jurídica entre as ordens, embora as disparidades econômicas e sociais persistissem.

Consequências Políticas e Sociais

O Conflito das Ordens foi essencial para a consolidação da República Romana como um regime relativamente inclusivo — ao menos para os cidadãos livres. Ele fortaleceu o princípio de que a legitimidade política vinha da participação popular e institucionalizou mecanismos de equilíbrio entre os interesses das elites e da massa plebeia.

Além disso, o surgimento de novas elites plebeias (os nobiles) formou uma aristocracia mista que dominaria a política republicana até o final do período.

O fim do Conflito das Ordens não significou o fim das tensões sociais, mas representou uma vitória histórica da cidadania ativa sobre os privilégios hereditários. A República mostrou-se, mais uma vez, capaz de reformar a si mesma e absorver pressões internas sem desmoronar — uma das razões centrais de sua durabilidade.

No próximo trecho, veremos como essa nova estrutura social e política foi posta à prova à medida que Roma começou a se expandir além da península Itálica, enfrentando guerras e alianças que moldariam sua posição de potência mediterrânea.

Expansão Militar e Integração Territorial

Enquanto consolidava seu sistema político, Roma iniciou a expansão pela Península Itálica, enfrentando povos como sabinos, etruscos e samnitas. Para administrar os territórios conquistados, Roma implementou um sistema de alianças e cidadania gradual — concedendo direitos progressivos que integravam os povos sob seu domínio e garantiam lealdade.

Ideais e Valores Republicanos

A República foi sustentada por valores como:

- Virtus (virtude e coragem)

- Pietas (dever religioso e familiar)

- Disciplina

- Res publica (interesse coletivo)

O lema Senatus Populusque Romanus (SPQR) simbolizava a união entre o Senado e o povo, expressando o ideal de uma sociedade governada por leis e participação cidadã.

Leia também: As Cruzadas: Entenda o conflito

Conclusão: As Bases da Grandeza Romana

O período inicial da República Romana representou muito mais do que uma simples transição de regimes políticos. Foi, acima de tudo, a fundação de um sistema institucional que equilibrava tradição e inovação, aristocracia e cidadania, autoridade e participação. A substituição da monarquia por um modelo republicano não apenas limitou o poder individual, mas também estimulou a criação de mecanismos de freios e contrapesos que garantiram uma governabilidade estável ao longo de quase cinco séculos.

As lutas sociais entre patrícios e plebeus, longe de fragmentar o Estado, serviram como catalisadoras de reformas que ampliaram a coesão interna e fortaleceram o ideal de cidadania. A criação dos tribunos da plebe, das leis escritas e da igualdade jurídica consolidou uma cultura política baseada no diálogo institucional e no respeito às normas públicas.

Além disso, as primeiras experiências de expansão territorial e diplomacia interna durante essa fase prepararam o caminho para a ascensão de Roma como potência militar e cultural. A flexibilidade com que os romanos adaptavam seus sistemas às pressões internas e externas se tornaria uma de suas maiores virtudes.

Com instituições sólidas, um corpo cívico ativo e uma elite política cada vez mais experiente, a República Romana lançou as fundações de uma civilização cuja influência atravessaria séculos. O que começou como uma cidade disputada por tribos e dominada por reis, transformou-se em um projeto coletivo movido pela liberdade, pela lei e pela resiliência — valores que ecoam até hoje nas democracias modernas.

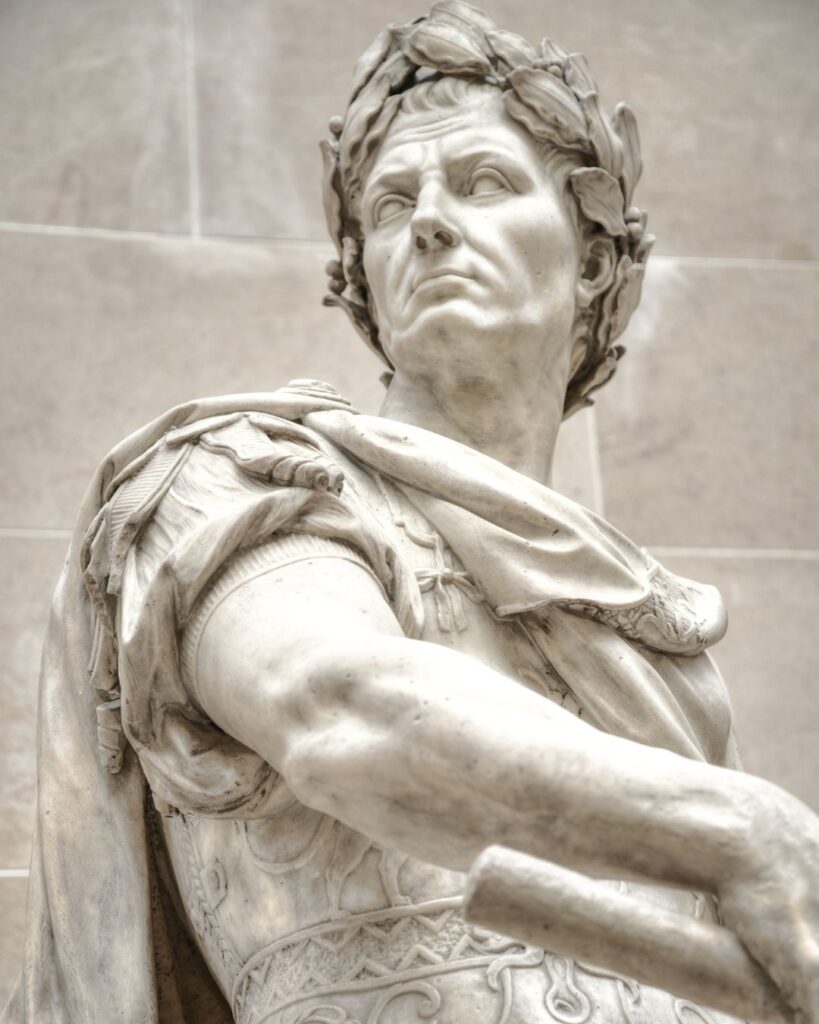

Próximo Capítulo: A Crise da República e a Ascensão do Império

Na próxima parte, exploraremos as crises internas que abalaram a República, as guerras civis e o surgimento de líderes como Júlio César, que transformaram a República e prepararam o caminho para o Império Romano.